*この文章は、広島市現代美術館にて開かれた展示「ポートレート・セッション展」に掲載されたカタログテキストからの転載です。

1. 参加作品について

2. ポートレートの歴史とパメラ・ローゼンクランツの作品について

3. ローゼンクランツによる「カフカ」理解

4. アスピリンに見られる「考えることそのものの効用を考えること」

5. 中心性への希求 – 芸術行為と自己同一性の解体

1. 参加作品について

今回は「ポートレート」というテーマの下、多くの異なったバックグラウンド、そして異なったメディアを用いたアーティストたちによる興味深い作品が集まった。その中から、いくつか注目作品を上げて、その作品を検証してみよう。

まず目を引くのは、大きな目と真っ白な毛髪と肌の色とをすっかり自己の表現へと定着させた、川島秀明によるポートレートである。川島氏は、1995年からの2年間、比叡山延暦寺において天台宗の仏道修行を経験している。学生時代には三島由紀夫などを題材にした硬派な作品を作っていたが、やがて中性的な、男女の区別すら付かない浮遊感のあるポートレートの作風へと変化していったのである。川島の描くポートレートは本来の色彩さえ失っており、その大きな目からは感情のみが抽出され表現されているかの様である。

また強烈な存在感を放っているのが、大竹竜太の作品「Untitled(Lost mt.MIWA)」である。大きな大地の亀裂に、不思議な白い空間が広がっているこの作品は、あたかも鑑賞者を誘い込むような不思議な魅力を放っている。もう一作品、写実的な作品と一緒に展示することでその存在を受け入れられたかのように見えるこの大地の亀裂の中にある白い隆起は、私にはどうしても「女性」のポートレートと見えてしまう。モナ・リザの微笑のごとく、大地の亀裂の真ん中に位置する隆起は、極めて難解なメタファーと言えよう。

さらに田口和奈による3点の作品「壷の首を切る」も特筆に価する。言うまでもなく壷には首があり、その首からは花などが入るようになっているのだが、このポートレートにおいては、第二場面において満面の笑みを湛えていた、今回のポートレートのモデルである鈴木美和の顔が、首から不自然に喪失している。

壷はそもそも、受容のシンボルである。花、そして花が生き延びるための水を貯めておく装置、それが壷である。田口は壷という、首の存在によって成立する受容のメディアの上にこのポートレートを描くことによって、人物における首の喪失を強化している。また、花の入っていない壷は、壷としての機能を果たしていないことを、鈴木美和のポートレートの背後にある花の詰まった壷が露呈している。「あなたが私にしたことと言えば 手折った花に水を注ぐことだけ」という、金延幸子のフォークソングが思い出される。もちろん、この詩における私、つまり花は女性であり、それを手折り、水を注ぐ主体は男性である。

さらに田口和奈は、実在する壷をモデルにしてそれに似た絵画を製作し、その絵画を写真に撮影する、という三重のプロセスを経る。すなわち、これは壷でも絵画でもなく、壷の絵画を収めた写真なのである。これが写真であることは、作品の中に撮影者(おそらく田口自身)の影が移りこんでいることからも察することができる。すなわち写真というメディア、壷というメディア、絵画というメディアの臨界線に、このポートレートは成立していると言えよう。

2. ポートレートの歴史とパメラ・ローゼンクランツの作品について

これらの出展作品の中でもとりわけ難解な作品がある。パメラ・ローゼンクランツによる作品「あなたについて私が知らない何かに関するポートレート」(Portrait of Something I don’t know about You)である。

床に設置された鏡の上に、人肌の色に塗られた、ちょうど通常の人間の視線ほどの高さの棒が、壁に立てかけられるように立っている。この作品を鑑賞しようと、鏡の作品を覗き込もうとすると、そこには鑑賞者自身の顔と、鏡の反射が引き起こす、棒と壁との間の不思議な三角形が現れる。一体、これは何を意味しているのだろうか?

この難解な鏡の作品を理解する手がかりとして、ヨーロッパにおけるポートレートの歴史、そして彼女のスイスのベルンにおけるパベル・ビュッヒャーとのコラボレーション作品「頭がかかとを超え、そして去る - カフカからのフランツ・カフカに関する完全なる文章: マイナー文学のために by ジル・ドゥルーズ=フェリックス・ガタリ」と、広島の佐藤コレクションに収蔵されているローゼンクランツの作品「アスピリン」を挙げて考えて行きたい。

そもそも、ポートレートの発生は、自我の発生と密接に関係している。そもそも自我、すわなちドイツ語でdas Ichとは、自己を対象とする認識作用のことである。「ポートレート」という主題でドイツ語圏のアーティストに作品を依頼した際に、このような自己認識に関する作品が生まれるのはある種必然と言えよう。また、この自我の発生に関しても、日本とヨーロッパでは認識が違うように思われる。私は、陸路で旅したヨーロッパの途上オランダにて出会った、レンブラントの「笑う自画像」に、日本には存在しないと思える強烈なヨーロッパ的自我を強く感じた。では、なぜレンブラントの「笑う自画像」に、私はそれを感じ取ったのだろうか。

図1 レンブラント「笑う自画像」c. 1662 82.5 x 65 cm. Wallraf-Richartz-Museum, Collogne

レンブラントを語る際にどうしても避けられないのが、オランダの同時代人であるフェルメールとスピノザである。フェルメールは1632年、スピノザと同じ年にアムステルダムで生まれた。スピノザの両親は、ユダヤ教の信仰を守るためイスパニアからオランダに逃れてきていた。1492年にグラナダが陥落し、スペインがレコンキスタを完了させキリスト教社会になった際、セファルディム(ディアスポラにおけるポルトガル・スペイン等に定住していたユダヤ人)はカトリックへの改宗または移住を迫られたのであった。このユダヤ人の流入は、オランダに新しき外部性と文化を持ち込んだが、こうしてスピノザはマラーノ(改宗ユダヤ人、その中には隠れユダヤとなった人も含む)の血と歴史を受け継ぎ、フェルメールはスピノザの近所に住んでいたレンブラントの傾向を継ぐ画家となったのである。

スピノザはデカルト研究に時間をかけ、幾何学的論証性を身につけた。デカルトは実体を「その存在のために他のものを必要としないもの」と定義したのだが、スピノザはこのデカルトの実体概念から出発した。またレンブラントはこれら新しき異邦人であるユダヤ人達の多くのポートレートを描いており、この新しき異邦人は、宗教改革の後にカルヴァン派という新宗教を立ち上げてイスパニアから独立したオランダ人にとって、自己を立ち上げる際に必要であった、新たな他者となったのである。

図2 “Menasseh Ben Israel ” by Rembrandt, 1636, from Wikipedia

レンブラントはイギリスへのユダヤ人居住権に道を開いた「ラビ・マナッセ・ベン・イスラエル」のポートレートを残しているが、彼はスピノザの教師でもあった。マネッセ・ベン・イスラエルがロンドンへのユダヤ人滞在許可に関する交渉のためロンドン滞在中に、アムステルダムのラビらはスピノザを破門したが、この破門は、ラビ・マナッセ・ベン・イスラエルがその場に居れば避けられたとも言われている。

レンブランドに関する批評が、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、ドイツにおけるユダヤ「異邦人」のあり方を探そうとしていたゲオルグ・ジンメルによって残されている。ジンメルは著書「レンブラント」の中で、レンブラントはユダヤ人を描くことによってカントそしてゲーテ的思考を内面化し、「ゲルマン的様式をその最高の段階」にまで押し上げたとしている。翻ってジンメルは、ドイツにおける「異邦人」であるユダヤ人は、決して辺境の人ではなくゲーテとカントを内面化した異邦人であり、またドイツにおけるユダヤ人は,ゲルマン的すなわちヨーロッパ的個性を内面化しつつ,ユダヤ人としての生を生き抜くことで「異邦人」として「遠近の統一」をし、「異邦人」として本来の「異郷」で土地に根ざさず、かつ土地に生きる人間である、とした。[1]

私は、ヨーロッパを陸路で旅した途上で出会ったレンブラントの「笑う自画像」の「分からなさ」に衝撃を受けたのだが、歴史を追うことにより、そのモチーフの発生理由を、自己認識のプロセスの違い、そして日本と西欧における歴史のコンテクストの違いから、ようやくある程度説明することが可能となった。

3. ローゼンクランツによる「カフカ」理解

パメラ・ローゼンクランツはパベル・ビュヒャーとのコラボレーションとしてスイスのクンストハレ・ベルンのコミッション作品として製作した作品「頭がかかとを超え、そして去る」において、ドゥルーズ=ガタリが著書「カフカ - マイナー文学のために」の中にて引用した、カフカによるドイツ語のオリジナル・テキストを全て抽出した。

このテキストはベルンの中心部にあるカフェに張り出されたのだが、それは内部からは読めるが、外部からは鏡文字として表示されるというものであった。またこのテキストは、あたかもオリジナルの本から抜け落ちたかのような小さな冊子としても印刷されている。

図3 パベル・ビュッヒャー&パメラ・ローゼンクランツ

「頭がかかとを超え、そして去る - カフカからのフランツ・カフカに関する完全なる文章: マイナー文学のために by ジル・ドゥルーズ=フェリックス・ガタリ」ベルンでのインスタレーション・ビュー

ドゥルーズ=ガタリは、マイナー文学について第一に、「マイナーの文学はマイナーの言語による文学ではなく、少数民族が広く使われている言語を用いて創造する文学である」と定義している。[2]カフカが使用していた言語は、標準ドイツ語ではなく、オーストリア=ハンガリー帝国におけるドイツ系ユダヤ人によるチェコ・ドイツ語であった。ドゥル−ズが著書にて引用した、シオニズムの第一人者となった同じくオーストリア・ハンガリー帝国下のユダヤ人であったセオドア・ヘルズルの言葉そのまま引用しよう。「プラハでは彼ら[ユダヤ人]はチェコ人ではないことを、ザーツとエーガーではドイツ人ではないことを非難された。ドイツ的でありたいと望むものたちがいたが、するとチェコ人が彼らに襲いかかった。- そして、ドイツ人もまた」[3]

またこのマイナーという言葉は非常に限定的な意味であり、その特殊な意味、特にエディプス・コンプレックスの延長線上にて理解可能なことについて留意しなくてはならない。それに関しては、後述する。

4. アスピリンに見られる「考えることそのものの効用を考えること」

では次に、佐藤コレクションに収蔵されているローゼンクランツの作品「アスピリン」を見てみよう。

図4 パメラ・ローゼンクランツ 「アスピリン」クローズアップとインスタレーション風景

この作品は、頭痛薬として世界的に有名な白い錠剤「アスピリン」を感光紙の中心に置き、フォトグラムの手法を用いて感光させたものである。アスピリンは飲み込みやすい様に左右対称の円盤型にデザインされているが、フォトグラムの手法を用いることにより、円盤型の白い錠剤の下へと滑り込んだ光は、光の輪すなわち影となって、あたかも立体の錠剤の様に映る。

この作品「アスピリン」7つの作品を添付画像の様に一列に展示すると、黒いイメージの白い点の列は直線をなさない。実は全ての錠剤は、アーティスト自身があくまでおおよそ真ん中だと思われる位置に設置されているのである。7つの作品が一列に並べられた時、すなわち他の作品と比較される事が可能となった時に、これら中心と思われていた白い点は、正確な中心点ではないことが明らかとなるのである。

「第一に、一般的な意味で、これは頭痛薬である。その効用について考えることは興味深いが、なぜならそれは考えることそのものの効用を考えることであるからだ」とローゼンクランツは語る。しかし一体、「考えることそのものの効用を考えること」とは何だろうか。

「考えることそのものの効用を考えること」というのは、コギト批判そのものである。なぜなら近代哲学というものは、デカルトによって思考そのものを意識の中にもちこむ、というコギトの発明によって成立したからである。またそのコギトを生み出す推進力となったのが、アウグスティヌスの作り上げた、キリスト教世界における三位一体が崩壊しない上での新しい神聖幾何学の誕生への期待であった。しかし、「考えることそのものの効用を考えること」は、全く同一の主体においては不可能である。それを論理的に説明したのが不完全性定理を見つけたクルト・ゲーデルであり、やはりドゥルーズ=ガダリも後述する様に、時間の概念と精神分析のアプローチから同様の批判をすることとなる。

「自我は起源に先立って他者へと結びつけられている」と言ったのは「他者性の哲学」を打ち立てたエマニュエル・レヴィナスであった。そのレヴィナスは「身体と、身体が占める位置とは、超越論的な主観にたいして私が有する余剰である」と述べているが[4]、ローゼンクランツがアスピリンの円盤型の形を、それを飲み込む、という身体性を想像上に描き出している点や、アスピリンをほぼ中心と思われる点に自ら置き、それを複数回繰り返し、さらにそれらを並列させる事でその中心のずれを露呈させている、という点は、身体の余剰の問題に直接結びついている。そして、その余剰により、私は「私」となるのである。

ローゼンクランツは、自身が主体的に「中心」と思った所に錠剤を置いて、フォトグラムを感光させた。そこで生まれた白い輪は、消失点のごとく、様々な粒によって生まれた光の輪に囲まれて、あたかも消え行くかの様である。そこには、あたかもフェルメールがフォトグラムの起源となったカメラ・オブスキューラを利用して、ハイライト部分を円い点々で描く技法ポワンティエを生み出したかの様な美しさがある。

しかし、この中心性への希求は何だろう。ローゼンクランツは、錠剤に関しても、「粉末が一点に固まったもの」としている。コギトを否定できたとしても、ローゼンクランツの中心性への希求は収まらない。

5. 中心性への希求 – 芸術行為と自己同一性の解体

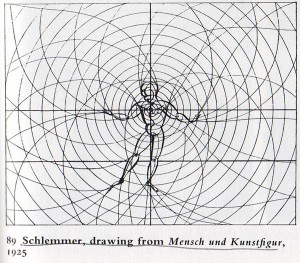

図5 オスカー・シュレマー 原典「人間と芸術形体」におけるドローイングより

ローズリー・ゴールドバーグ ”Performance Art: From Futurism to the Present” P105より

冷静さらには非人間的とも言える、強調された水平線・垂直線など構成主義的な表現を扱ったアーティストとして、ノイエザッハリッヒカイト(新即物主義)のアーティスト、例えばアウグスト・ザンダーが挙げられる。彼の水平線と垂直性の使い方は完全に突き詰められており、その様な中心性はまさにドイツ的で、硬直的なものと言えよう。さらに同じくドイツのバウハウスにおけるオスカー・シュレマーの空間把握が思い出される。シュレマーのドローイングでは、身体を中心に、空間が放射状に伸びている。デカルトはコギトの発明により二次関数を発明したが、そこの中心に置かれているのは、やはり自己の身体である。シュレマーもやはり自己を中心に据えて空間を理解していたのであり、この発想そのものが非常にヨーロッパ的、さらにはコギト的なものとも言えよう。

さて、ここで出品されたローゼンクランツの作品「あなたについて私が知らない何かに関するポートレート」に立ち返ってみよう。

図6 パメラ・ローゼンクランツ 「あなたについて私が知らない何かに関するポートレート」

まず第一に、この床に置かれた鏡は、鏡として鑑賞者を映し出すべく鑑賞者を誘い込む。しかし、その鑑賞者が目にするのは、言うまでも無く自身の顔、加えて鏡に映りこんだ棒が作り出す壁との間の三角形である。床に置かれた鏡という、この鑑賞者を誘い込む構図は、マルセル・デュシャンの「遺作」と極めて似ている。そして、鏡という人を誘い込むイメージは田口和奈による壷同様、受容のメディアである。さらに水平線を女性のイメージ、垂直線を男性のイメージと捉えたのはモンドリアンであったが、この水平に置かれた鏡、その鏡の上に立った棒もそういった意味でもデュシャン的な意味でリビドー的に解釈することも可能ではある。

人肌色に塗られた人の背丈ほどある棒は、床に置かれた鏡からから垂直に立っている。この棒は、棒自身の重さから来る重力と、棒とそれを支える鏡、そして壁に発生する摩擦のエントロピーから、バランスを保っている。もちろん壁がなくては成立せず、またその支えあう状況が持続することによって、その角度が成立している。この棒、そしてアスピリンの錠剤も、重力の問題、いや、正確には引力の問題を扱っているように思える。

また床に置かれた鏡は、卵型である。卵形の原型である楕円とは、中心点が二つ存在する円である。西洋においては、死者のポートレートを楕円型のフレームに入れて飾る習慣があるが、これはおそらく無意識的に手の届かない所、すなわち死者というものを中心点のずれとして表現し、現世における存在として解決しているのではないかと思われる。

また両生類の卵は丸いが、彼らは水中に卵を産む。しかし鳥類などは卵を守る為、木の上や斜面など敵から離れた所に卵を産む習慣がある。親鳥が卵を抱いて温める際、円形の卵だと誤った際にそのまま転がってしまうが、たまご型だと、転がっても一転を中心に回転して、元の位置に戻ってくる。事実、傾斜のある地域に卵を産む鳥類の卵は、より鋭っていると言う。

ここでやはり問題になってくるのは、身体と引力の問題である。引力とはそもそも、時間と空間の歪みである。しかし超越論的な主観に対して余剰として存在する身体は、それに対して対応してしまう。ハイデガーの「存在と時間」が生まれたのはアインシュタインの影響からだったか、自己の認識にタイムフレームを持ち出して主体性批判を行ったのも、「カフカ」を書いたドゥルーズ=ガタリではなかったか。

また、この壁に立てかけられた棒は、壁と鏡との間に三角形を生み出すが、そもそも三角形とは、自我の確立を成立させる、父親と母親の自覚とも重なってくる。ドゥルーズ=ガタリは、父-母-子という家族の三角形の中で、子の主体が確定されるとしている。またドゥルーズは、ローゼンクランツが参照したカフカの「父への手紙」における批評において、「家族の三角形を作る関係項のひとつが、全体を非家族化するのに十分な、別な関係項によって置き換えられる」[5]ことを指摘している。オイディプスの存在そのものを否定するのではなく、それを構成する三角形の要素を家族の桎梏の外に開放するのだが、そこで社会的・集団的なものに結びつける際に、カフカの場合はアメリカのテクノクラシー的機械、またはソ連の官僚制的機械、またはファシズム機械と結びついて行った。

またこの三角形は、キリスト教世界における父と子に関する三位一体の論理的矛盾を告発しているかの様である。「言葉を出すもの」=父、「言葉」=子、「言葉によって伝えられる愛」=聖霊は、アウグスティヌスにより「父なる神」と「ロゴスである子なるイエス・キリスト」と「使徒などに下された聖霊」の三つに整理され、神は固有の三つの位格でありながら、実体は同一であると定義された。すなわち、この家族の三角形における父は、三位一体における神とも同一しており、それ故にドゥルーズ=ガタリは、カフカの時代におけるアメリカのテクノクラシー的機械、またはソ連の官僚制的機械、またはファシズム機械ではなく、神的な権力そのものをオイディプスとして告発することとなる。

問題は自由の問題ではなく、出口の問題である。父からどう自由になるか、というオイディプス的問いではなく、父が見出さなかった場所でどう道を見つけるか、ということである。すなわち、オイディプスの上へ、また家族のなかへ自己自身を領域回復するのではなく、世界のなかへオイディプスを非領域化させることである。

近代以前は個人、個体というような均質的な意味での人間という概念は存在しなかった。当然、人類などといった普遍概念も存在していなかった。そうなると当然、主体性の問題が生まれる。こういった自己同一性の解体と密接な関わりを持っているのは、おそらく芸術における創造という行為なのではないだろうか。この芸術の創造、すなわち父が見出さなかった場所に道を見つけること、それによる自己同一性の解体という行為を、パメラ・ローゼンクランツはこの作品「あなたについて私が知らない何かに関するポートレート」にて実践している様に思える。

自身のイメージに誘われたナルキッソスは、自画像にキスすることで水面というもろいメディアが伝えるイメージを破壊してしまった。さて、鑑賞者であるあなたは、どうだろう。このパメラ・ローゼンクランツの作品「あなたについて私が知らない何かに関するポートレート」がどんなポートレートなのか、理解が深まったことを期待し、筆を置こう。

渡辺真也

ニューヨーク大学大学院修士。世界33カ国を単発的に放浪。主にニューヨークにて、キュレーター活動を行う。

参考文献

井上純一「ジンメルにおけるユダヤ的意識」 立命館国際研究12巻2号 1999年12月

[1]井上純一「ジンメルにおけるユダヤ的意識」 立命館国際研究12巻2号 1999年12月

[2] ジル・ドゥルーズ/フェリックス・ガタリ「カフカ-マイナー文学のために」P27

[3] ジル・ドゥルーズ/フェリックス・ガタリ「カフカ-マイナー文学のために」P27 初出 Theodore Harzl, cite par Wagenbach, Franz Kafka, Annees de jeunesse, tr. Fr. Mercure, p. 69.

[4] 熊野純彦 「レヴィナス入門」p73 ちくま新書

[5] ジル・ドゥルーズ/フェリックス・ガタリ「カフカ-マイナー文学のために」P17