ウクライナの国旗と選挙にて真っ二つに別れたオレンジと青

「オレンジ革命」の茶番劇

ウクライナにおける選挙後の混乱、そしてオレンジ色のグッズを持って広場に集まるという行為をニュースで見た途端、私は血の気が引いた。これは東ヨーロッパの人たちが自発的に行ったものではない、明らかに西ヨーロッパ又はアメリカの広告代理店が入って指揮したものだ、と直感的に理解できた。東ヨーロッパにそれを行うだけのノウハウはない事を私は知っている。この不正選挙疑惑は、西ヨーロッパのメディア、資本が入って行った工作に過ぎない。

アメリカ共和党系の選挙監視団IRIや、欧米諸国が作った「欧州安全保障協力機構」OSCEが今回の選挙における不正を報道したのだが、独立系、つまり政府系でない人権団体である英国ヘルシンキ人権団体BHHRGが派遣した選挙監視団は、「ウクライナ政府が選挙不正を行った兆候はない」と述べている。

「オレンジ革命」のデモの中心は「ポラ」と呼ばれる学生組織だが、この組織は、2000年秋に旧ユーゴスラビアのミロシェビッチ政権を非暴力革命によって打倒した中心組織である、抵抗を意味する学生主体のグループ「オトポル」や、昨秋グルジアにおいて同じく非暴力にてシェワルナゼ大統領を倒したバラ革命で中心的役割を果たした「クマラ」をモデルにしている。また、これらの学生団体はソロスのオープン・ソサエティ財団によってサポートされていた。(詳しくは田中宇の記事を参照)さらに一部の独立メディアはこの学生団体をCIAの下部組織と報道しているが、その可能性は十分あるであろう。現にグルジアにおけるバラ革命では、ソロスとアメリカ政府は足並みを揃えていた。

ユーロビジョン・コンテストに勝利したウクライナ人ミュージシャンのルスラナとユシチェンコ

(AP:Efrem Lukatsky)

去年フルブライト奨学金を獲得しニューヨーク大学大学院に滞在していたウクライナ人女性の専攻は、キャンペーン・マネージメントであった。彼女は2004年の5月にNYU を卒業し、今回の選挙の為ウクライナに帰国したのであったが、彼女がキャンペーンにて応援していたのはやはりユシチェンコ陣営であった。私の友人がこの女性と仲が良いのだが、当初、彼女は応援していたユシチェンコ陣営がオレンジ革命を起こした事に対して誇りに思っていたものの、その後、自分の行った事に対して恐怖感に苛まれたという。フルブライト奨学金はそもそも世界のインテリをアメリカに同化する為に設けられたものであったが、その機能は21世紀に入っても、どうやら健在な様だ。

ユシチェンコ陣営のキャンペーンの合言葉は「YES」であったそうだが、いかにもである。オノ・ヨーコのYESよりも、コールハースのイエスに近いと言えるだろう。

ちなみに、ユシチェンコの妻はウクライナ系アメリカ人である。彼女はジョージタウン大学出身者だが、この大学はアメリカの高級官僚出身者の多い、非常に政治的な大学だ。ユシチェンコ毒殺疑惑に関して、ユシチェンコの妻は旦那にキスをした時、薬の味がしたと発言しているが、これも臭い。また彼女がメディアに対して語ったものを、NYタイムスやイングランドの大手メディアが直接記事にしているが、それの信憑性にも疑問符が付く。

ウクライナ東部の都市ドネツクに書かれたグラフィティ“ヤヌコビッチは僕らの大統領だ!ドネツク炭鉱の為に“

(AP Photo/ Ivan Sekretarev)

当初ユシチェンコを診察し、毒殺説はない、と判定したのはウィーンにあるルドルフィナーハウス病院のローター・ウィッケ医師であったが、彼はその後、殺人を予言する脅迫を数々受けた挙句、病院を辞めた。そしてウィッケ医師の判定を覆し、毒殺があったと報道したのはルドルフィナーハウス病院のマイケル・ズィンパー氏であったが、彼は医者ではなく、病院のアドミニストレーティブ・チーフ、つまり管理職の人間であり、医師ではなかった。また、この事実を報道したのはウィーンと同じドイツ語圏の新聞、すなわちフランクフルター・アルゲマイネ・ツァイツングとオーストリアの雑誌プロフィルであった。ウィッケ医師は、ル・フィガロ紙に「私には子供がいるから」等と脅迫の末病院を辞めたいきさつを語っているという。

アメリカとフランスの大学でヨーロッパ哲学を教えているジョン・ローゼンタールが、ブログにてNY Timesのヘッドライン”Liberal Leader From Ukraine Was Poisoned”のタイトルに注目している。リベラル・リーダーとはもちろんユシチェンコの事を指しているのだが、アメリカ人にユシチェンコがリベラルで、いわば正義の味方、のような立場に立っている事を強調している様に誘導している、とローゼンタールは指摘する。とても鋭い見方だ。

それにしても、同じくNY Timesが「毒を盛る方法はKGBの手口だ」と報道しているのは、本当に酷い。こんな情報を混乱に便乗して流すとは。関東大震災後の混乱の最中、朝鮮人が井戸に毒を入れた、と噂を流した日本の右翼と大差ない。日本においてはその混乱に乗じて殺害されたのは大杉栄であったが、ウクライナにおいても最もリベラルな人が攻撃の標的になりかねない。こんな情報をNYタイムスの様な有力メディアが流すとは、アメリカ民主主義も地に落ちたものである。また英ガーディアンのジョナサン・スティールがこのオレンジ革命を「ポスト・モダン・クーデター」と呼んでいるが、それは非常に的を射た指摘と言える。またガーディアン紙はユーゴ紛争に関しても非常に独立した視点を持っている様に思えたが、それはヨーロッパの大陸側の国と比べて、EUに対してある程度距離を取った視点を持っているのと無関係ではないだろう。

オレンジ色の旗を燃やしたり、ユシチェンコ支持者のドネツク市入りを防ぐヤヌコビッチ支持者たち

(左:Stringer/Russia/Reuters 右:AP Photo Ivan Sekretarev)

分かりやすい善と悪の構図を作り出し、対立をあおる方法そのものがヨーロッパ的であると言える。ユーゴもそうだ、グルジアもそうだ、そしてウクライナもそうだ。もっと言ってしまえば、ルアンダもそうであった。旧体質の保守派と新しいヨーロッパ、そういった民主主義の幻想は、もう止めにしようではないか、そういう思いがする。しかし物質的・経済的利益に盲目的にならざるをえない貧しい生活を強いられている人の前で、その様な言葉を発する事は難しく、また当事者には理解されないのだろう。

ウクライナとユーゴスラビアの類似性

また、キエフで起こったオレンジ革命の参加者は、第二次大戦中の反ユダヤ的なナショナリスティックな歌を口ずさんでいたと言う。これを聞いて、クロアチアの独立を思い出すのは私だけではなかろう。ウクライナの西部はカトリック地域であり、東部の東方正教会の地域とは異なる。この違いはクロアチアとセルビアという民族的ではない宗教的違いからナショナリズムを生んでしまった状況に酷似している。(ちなみにクロアチア人とセルビア人は人種的な区別ではなく、カトリックと東方正教会という宗派を異にする集団の対立であり、その発端は1054年の教会大分裂に遡る。)

クロアチアの国旗とトゥジマンの墓

ちなみにクロアチアが独立時に掲げたタータンチェックの旗は、ナチスの傀儡であったウスタシャの国旗であり、これを見たセルビア側は驚き、怒りを隠せなかったと言う。(セルビア人やユダヤ人は第二次大戦中にウスタシャによる強制収容所で虐殺された歴史がある)クロアチア独立の父であるトゥジマンの墓には、タータンチェック模様の付いたカトリックの儀礼にて使われる「復活の蝋燭」が立っていたが、これをアメリカ在住のカトリックの神父に見せた所、これほどの憎悪があるとは、と言い大変驚いていた。復活の蝋燭とは、終末においてキリストが復活する為に作られた特別な蝋燭で、現在では、イースターの日のキリスト降臨の日のみ使われると言う。つまりクロアチアのカトリックは、トゥジマンをキリストに准えており、終末に復活する救世主としてあがめているのだ。しかしそんなクロアチアも、独立後10年経ち、ある雑誌が行った国民の人気ランキングでチトーを選んでしまうなど、自ら引き起こした“独立“戦争に対して非常に自信を無くしている側面もある。

東方正教会のシンボルでもあるイコンを、ユシチェンコの写真と共に掲げるオレンジ革命参加者

(AP Photo: Sergei Grits)

ウクライナは言語問題、宗教問題、民族問題など、旧ユーゴと似た他民族・多言語国家である。東側はロシア語を話すロシア系人が多く、西側はウクライナ語を話すウクライナ人が多い。この構図が、東と西の真っ二つに別れた青とオレンジになっている。しかし、今回の不正選挙疑惑は、西ウクライナの分離独立運動を引き起こしかねない。もしそれが起こったら、ユーゴと同じく血みどろの紛争になると思われるが、それに対しヨーロッパのメディアは責任を持つ事はないだろう。それどころか西欧諸国は武器を輸出して儲けるだけであり、メディアはそれに乗っかって特ダネをスクープするだけだ。そして武器輸出を一部解禁した日本企業も乗ってくるであろう。

リベラリズムの憂鬱 - メディアン・ボーターと民主主義

話は変わるが、私はヨーロッパの民主主義の根底にはコギトの歴史があると考えている。コギトを発明したのはデカルトであったが、コギトの発明の延長上に、デカルトは二次関数を発明した。コギトは自己を中心とした垂直、水平を規定したのであり、ヨーロッパの個人主義、そして民主主義はこの根源から出発していると言って良い。

私は、このコギトの様な疑いのない自己肯定はヨーロッパ以外の地域には存在しないのではないか、と考えてきた。この疑いのなさは、一神教とも無関係ではない。なぜなら、デカルトはイエズス会の出身で、さらにコギトを提唱したにも関わらず、自らが支持していたコペルニクスの地動説が教会から異端宣告を受けた際、その支持を辞めた事にも見られる。究極に自己の存在を考えた人間が教会の前に折れた、それは彼のコギト的思想そのものがカトリックの出自であったからと言えるだろう。

そこで、私はこのコギトと、そこからデカルトが生み出した二次関数を使って、簡単に民主主義の理論を考察してみようと思う。

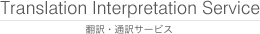

現行の民主主義の基本となっている多数決は、メディアン・ボーター(中位投票者)を勝ち取ったものが勝利するというシステムになっている。これを考える時におそらく分かりやすいのは、2000 年の選挙におけるブッシュ、ゴアとネーダーのケースだろう。右派のブッシュ、左派のゴア、最左派のネーダーと最右派のブキャナンによる選挙だったが、選挙に勝利したのはブッシュであった。なぜなら、選挙戦の終了間際に政策を中道に近づけ、メディアン・ボーターを獲得したのはブッシュだったからだ。最もリベラルな候補者であったネーダーが3%の票を得た為、彼が出馬しなければゴアに入っていた票を横取りする形になってしまい、結局ゴアはブッシュを上回る事ができなかったのだ。もしもネーダーが出馬せず、その最左翼票がゴア陣営に流れていれば、間違いなくゴアは勝利していた。

しかし残念ながら、この民主主義の理論であるメディアン・ボーター・セオレム(中位投票者定理)は現在のリベラリズムとは合致しない。なぜなら、身体的また経済的、時間的制約におけるトレード・オフが成立する為、政治的意識の低い人間がヘゲモニーを握るシステムであり、そしてその多数はメディアによってコントロールできるからである。つまり、メディアによって作られた中道が勝利するシステムが現在の民主主義であり、最も“リベラル”であるグリーンパーティが出馬し続ける限り、民主党は不利になり続ける。しかし、現行のシステムでは、それに対するオルタナティブが見つけられないのが現状だ。

ニューリージョナリズムの時代におけるリベラリズムとは何か?

また、私は上記にてリベラリズムという言葉を使ったが、このリベラリズムが西洋社会において持つ意味が変わってきている点が重要である。スペインを例にとって、今回のオレンジ革命の報道を考えて見よう。

オレンジ革命のさなか、スペインの全国紙エル・パイス(左派系)、エル・ムンド(中道)、ABC(右派系)等のメディアは“リベラル”であるユシチェンコ陣営側の報道を続けたが、スペインの中でもカタルーニャの新聞エル・ペリオディコのみがウクライナ東側に関する記事を報道した。それでは、なぜカタルーニャの新聞が、保守と呼ばれている東側を取り扱ったのか?

私の友人でアートを専攻しているバルセロナ出身の“リベラル”な友人がいるのだが、彼女はカテラン(カタロニア人)としてのプライドを強く持っている。彼女に限らず、バルセロナ出身者に言わせると、カタロニアはスペインではなく、また、カタロニア語はスペイン語ではないのだ。彼らの一般生活の中では通常、カタロニア語が80%、スペイン語が20%を占めると言っており、中央におけるスペイン語との差異を明確に意識している。

つまり、西側の中央における独善的やり方、そしてスペインという国民国家の枠組みに対して不満を持ってきたリベラルな人たちがカタロニア内部に存在するのだが、それはウクライナに例えると、キエフという首都が地理的にウクライナの西側に属しており西ヨーロッパ的な影響力がダイレクトに入る地域にも関わらず、人口比におけるマイノリティとして主導権 を握れないという歯がゆさと似ている。またバルセロナの経済的ヘゲモニーを握っているにも関わらず、地域的な問題から首都にはなれない状況は、西側にあまりにも近い為に資本の激しい流入によって共産主義国家との機能を果たせなくなったスロベニアの例と良く似ている。その為、カタロニアは今回の様な国民国家の拡大版であるニューリージョナリズムに関する動きに敏感であり、結果、ウクライナ東部における情報を流したのだろう。

リベラルという言葉そのものが、ネオリベラリズムなどの発生や共産主義の崩壊と共に意味の変更を余儀なくされた様に、右翼、左翼という判断そのものが無効になってきている現状がある。

ジョージ・ソロスと民主主義の幻想

冒頭で述べた様に、オレンジ革命やバラ革命、そしてセルビアにおける民主化革命はソロスのオープン・ソサエティ財団に後押しされた“民主化革命“であったが、これらはハンガリーにおけるソロスの「コピー機事件」の延長線上で理解されるべきだろう。 [1] しかし、この民主化は本当に民主的なものなのか、疑問が残る。

パリでの教職時代にデカルト研究を行ったのはベケットであったが、サラエボにおいてベケットの「ゴドーを待ちながら」の上演をしたのはスーザン・ソンタグであった。この演劇を支援したのはソロス財団であったが、この時、ソンタグとソロスは徹底的にセルビアをメディア戦略によって叩き、ソンタグはセルビア側をファシストと呼んだ。ボスニアのナショナリストであるイゼドベゴビッチ首相の外務大臣であったハリス・シライジッチがワシントンのユダヤ系広告代理店ルーダー・フィンと契約を交わし、民族浄化や強制収容所などの言葉を生み出したが、この記事の元ネタをでっち挙げたのは、ロイ・ガットマンというやはりユダヤ系のジャーナリストであった。

サラエボはその特殊性ゆえ、ヨーロッパにおいてユダヤ人がリベラルである事を許される唯一の場所とも言える。人口の4割がムスリム、3割がセルビア人(東方正教会)、2割がクロアチア人(カトリック)、そして他がユダヤ人、ハンガリー人、ロマ等であった。そこにおいて人道介入を掲げ、NATOの空爆を支持した知識人は、何と便利な存在であった事だろう。

ソンタグがもしも健在であったのなら、ソロスから助成を受けて、今頃 はキエフに行って演劇をやっているかもしれない。そして、その行為に対して、ヨーロッパ諸国が平和賞を授けるのだろう。ドイツとイスラエルがかつてソンタグに平和賞を授与し、そしてアメリカがガットマンにピューリッツァー賞を授与した様に。しかし、この“民主化“は全て茶番であり、誰にもコントロールできなくなった資本主義のとてつもない動きが招いた、まさにポストモダン・クーデターである。ソロス系の財団がサラエボを含む旧ユーゴから芸術振興などの資金を引き上げつつある今、90年代に彼が行った事を理解していくと、とてつもない不安に駆られるのは私だけではなかろう。

国民国家の限界、そしてニューリージョナリズムの行方

では、ウクライナと、ヨーロッパ諸国、そしてアメリカの思惑は何なのか、簡単に見てみよう。

ウクライナは経済的な状況改善の為、EU に入りたいという気持ちが強い。また西ヨーロッパとアメリカは、ウクライナにNATOに加盟してもらう事で軍事における人的な負担を減らしたい思惑がある。またウクライナがNATOに入れとなるとロシアは孤立し、そうなると東ヨーロッパはロシアの影響力の外で大欧州の内部に取り込みやすくなる。また NATO軍はアメリカによって率いられた軍隊であり、ワルシャワ条約機構に対抗する組織として立ち上げられた為、未だにロシアに対する嫌悪感がある。ロシアは完全なスケープゴートだ。

アレントが指摘する通り、東ヨーロッパでは西側で既に19 世紀に起こっていた国民国家形成が遅れており、その為、ロシア革命後の国家形成の為、汎スラブ主義を取らざるをえなかった事情がある。しかし、今回のウクライナやユーゴの件を見る様にスラブ民族が分裂する事は、人口比で見た際の西ヨーロッパにとっては利益である。なぜなら、スラブ民は2億5000万人を誇るヨーロッパ最大の民族であり、統一してしまったら西側にとって脅威になりうるからだ。それは先ほど述べたメディアン・ボーターの話で述べた通り、現状においてEUがスラブ民族を取り込みすぎたらフランス・ドイツなど西ヨーロッパに有利に働く議決は取れなくなる。イスラエルがパレスチナを力ずくで併合しない理由の一つは、併合した際にイスラエル人入植者をパレスチナ人人口より多くしないと現行の多数決という民主主義に反し、アメリカの支持を得る事ができない為だが、この状況と似ている。

欧州憲法の実現に反対していたのはスペインとポーランドであったが、スペインのアスナール右派政権が311テロで失脚した後、サパテロ率いる左派政権がドイツ案を支持し、それを見ていたポーランドが賛成に傾き、欧州憲法が可決の様相となった。これは強力な反アメリカとしての強固なヨーロッパの理論である。ジジェクは「ヨーロッパ全体がバルカン化している」と発言しているが、それはパルチザンの理論として反ナチスの名の下に共産主義を掲げた旧ユーゴの状況が、反アメリカの経済同盟を掲げたEUに似ているという事情からである。

ナショナリズム戦争であったパルチザンが生まれたのは、スペイン国王を殺そうとしたナポレオン軍に対するマドリード市民のナショナリズム的反発であったが、それと同じ事が旧ユーゴにおける反ナチスの汎スラブ的パルチザンであった。また、大欧州の成立には絶対敵対者が必要であり、その敵対者がアメリカである。サパテロがブッシュ再選の際に祝電を送ったが、それにアメリカ政府が返答しなかった事で両者の間に緊張が走ったが、そういった事件もこの文脈で読み取らなければならない。

つまる所、ウクライナの親欧米の姿勢は、ヨーロッパとアメリカにとって共通の利益なのである。そうなると、共同の敵はロシアのみであり、このゲームに勝利するのは簡単だ。湾岸戦争やユーゴ紛争と同じく、メディア操作を仕掛ければ良いのだから。

「フィリピンが民主化しても感動がない」と語ったのはボードリヤールであったが、ガートルード・シュタイン風にアレンジして言えば、ウクライナのそれは「ウクライナが民主化しても、民主主義には民主主義に民主主義がなかった」と言えるかもしれない。「湾岸戦争は無かった」と発言したのはボードリヤールであり、それならお前はイラクに行って来い、と突っ込みを入れたのはサイードであった。しかし現地に行っても分からない事は沢山ある。当事者性の罠に嵌り、そこから抜けられなくなる可能性も大である。キエフでオレンジ色のタオルを振っていても仕方がない。

透き通った悪は、あまりにも浸透性が高く、そして見事なまでに透き通っている。これにリトマス試験紙を入れる事のできる日本の知識人はそう多くないだろう。ブッシュ政権 やその周辺のネオコンたちが宗教を操って「世界終末戦争」に誘導している節があるが、それに鋭い指摘と批判をする必要がある。これを行うのは中途半端な事ではないが、私はこの問題に対して発言する必要性を感じ、リスクを覚悟で文章を発表している。

コギトは日本に存在するか

照屋勇賢 “Color the World” 2002

アジアの旗には○のデザインが多く、ヨーロッパはストライプが多い。

そして、アフリカの緑色の国旗の間では、国境線が溶けていく。

コギトがヨーロッパ、そしてキリスト教の発明である事を述べたが、コギトに終生迫った西田幾多郎の禅思想は、結局の所、あまりにもヨーロッパ的で一神教的なコギトとは一致しえなかった様に思える。それはおそらく自己に対する疑いが西田の中で払拭しきれなかったのではないか、と私は考える。また西田をコギトとの比較で国家論に結びつけた際、一番責められる点だと思うので付け加えておくと、西田は大東亜共栄圏を支持した、という事になっているが、それは間違いである。西田が死に際に書いたとされている大東亜共栄圏支持の文章「世界新秩序の原理」は、日本軍部と癒着した西田の弟子によるでっち上げであった(上田高昭著:西田幾多郎の姿勢に詳しい)。アジアにおけるコギトの不在は、日本を含む民主主義の失敗と結びついているのではないだろうか。

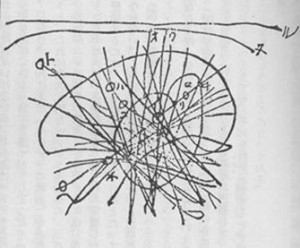

日本流のコギトの様なものを紹介するとなると、南方熊楠の「南方曼荼羅」が丁度良いかもしれない。ヨーロッパのストライプの国旗がコギトと密接に関連しているのなら、日本はこんな風に混沌とした思考経路が、丸い国旗を作る要因になったのかもしれない。同様に、ヨーロッパにおいては、キリスト教圏におけるコギトから発生した縦横へと伸びる強烈な幾何学的思考が、国旗のデザインに影響を与えた事は大いにありうる事だろう。

コールハースの新しいEUの旗のプランとダニエル・ビュレンヌ “the rotating square – in and out of the frame 1989”

コールハースがこういったシンプルな統一性に気づいたのは、彼がインドネシアで幼少期を過ごしたのと無関係ではあるまい。またビュレンヌが生涯ストライプを追い続けたのは、彼のアーティストとしての直感の鋭さでもある。ヨーロッパの旗がストライプである事は、キリスト教世界と無関係ではないと私は考える。

Guardian: Jonathan Steele: Ukraine’s postmodern coup d’etat

The OTPOR factor in the Ukraine?

Soros preparing revolution in Ukraine

BHHRG Second Round of Ukrainian Presidential Election

Guardian:US campaign behind the turmoil in Kiev

New York Times:Yushchenko case recalls KGB practice

[1] 1980年代初期の社会主義政権下におけるハンガリーでは、政府による情報統制の為,コピー機には鍵がかけられており,一般の人は利用できなかった。そういった状況の中、ソロスは社会主義政権打倒の為、文化機関や科学機関にコピー機の寄付を申し出たのだが、ハンガリー共産党は協議の末,この申し出を受理した。しかしコピー機を大量に導入した為、共産党による情報統制が困難になり,結果社会主義政権は1989年に崩壊に至った。